Onde Haddad errou

“Arcabouço fiscal” abre mão de construir um novo horizonte político para piscar à agenda do neoliberalismo. Se aprovado na versão atual, ele apequenará o governo Lula e manterá as lógicas que condenam o país à desigualdade e à regressão

Publicado 06/04/2023 às 20:20 - Atualizado 08/04/2023 às 07:46

Por Antonio Martins | Imagem: Marcelo Camargo (Agência Brasil)

I.

Nenhuma ilusão ideológica se mantém apenas com propaganda maciça. O discurso mistificador só se sustenta se amarrado por alguns conceitos-chave – assim como os tijolos de uma obra precisam de lajes, vigas e colunas para se amparar, não podendo ser apenas empilhados uns sobre os outros. No edifício teórico do neoliberalismo, um dos conceitos mais fundamentais é o de uma estranha “disciplina fiscal”. Tal como as famílias ou as empresas, os Estados deveriam equilibrar receitas e despesas, evitando as dívidas excessivas. Neste ambiente saudável aos investimentos – prossegue a narrativa – a produção deslancharia. Toda a proposta de “arcabouço fiscal” lançada pelo ministério da Fazenda em 30/3 apoia-se nessa fábula, como este texto demonstrará. Antes, porém, é preciso apontar como tal mito é especialmente falso, no caso do Brasil.

II.

O Estado brasileiro mantém, em paralelo, dois grandes orçamentos anuais, embora só um deles seja alvo de escrutínio e debate público – por razões fáceis de compreender. Eles são administrados por entes distintos e obedecem a regras muito desiguais. A duplicidade e a discrepância não se devem a causas técnicas. Foram construídas aos poucos, por meio de decisões políticas. São extremamente funcionais aos grandes fenômenos que passaram a marcar a vida nacional: ampliação da desigualdade, regressão produtiva e esvaziamento da democracia.

O Orçamento Geral da União (OGU), que opinião pública pensa ser o único, é apenas o orçamento dos 99% – o do “andar de baixo”. Os ritos que regulam sua tramitação são razoavelmente conhecidos. A cada ano, o Executivo apresenta ao Congresso, até 15 de abril, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estabelecendo metas e prioridades. Mais tarde, até 30 de setembro, envia a Lei Orçamentária Anual (LOA), definindo em detalhes as receitas e despesas do ano seguinte. Ambas as leis precisam, é claro, da aprovação legislativa.

O “orçamento dos 99%” é um espelho das mazelas do Brasil contemporâneo. Elas começam no lado das receitas. Os ricos quase não pagam impostos (lucros e dividendos recebidos são isentos, assim como as grandes fortunas). As maiores empresas beneficiam-se de subsídios fiscais múltiplos. A carga recai sobre a maiorias (na forma de impostos sobre o consumo) e os assalariados (que pagam Imposto de Renda na fonte). O resultado geral é uma arrecadação que não contribui para enfrentar a desigualdade.

Mas os problemas agravam-se no lado das receitas. Desde 1988, a hegemonia das ideias neoliberais impôs travas crescentes ao investimento público, todas com nomes respeitáveis. “Regra de ouro”, “Lei de Responsabilidade Fiscal” (de 2000) e finalmente a mais draconiana e esdrúxula de todas, Emenda Constitucional 95 (“tetos de gastos”), que congelou por vinte anos, em 2016, os gastos sociais. Além disso, parte crescente do Orçamento tem sido capturada pelas emendas parlamentares individuais. Deputados e senadores deram a si mesmos a faculdade de desviar parte dos recursos para seus redutos eleitorais, o que impede qualquer planejamento e alimenta as relações de poder mais fisiológicas. Como pensar, por exemplo, em universalizar o saneamento, se parte substancial dos recursos é destinada a atender obras locais, cujo principal objetivo é reeleger o parlamentar que as autorizou?

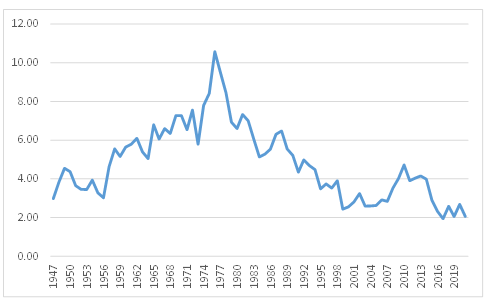

O “orçamento do andar de baixo” produz o país que temos. O investimento público despencou a menos de 2% do PIB, o nível mais baixo desde 1947, quase seis vezes menor do que foi há quatro décadas. A Educação das maiorias está destroçada, com o país ocupando sempre os últimos lugares em testes internacionais como o PISA (54º entre 80 países) ou ainda pior, segundo outros critérios. O SUS é subfinanciado desde que instituído. Os esforços heroicos de seus trabalhadores são insuficientes para assegurar que a população tenha acesso adequado, por exemplo, a consultas e exames. Diante das carências da Saúde e Educação públicas, parte da população é atraída por escolas e planos de privados, quase sempre de qualidade sofrível e que reproduzem as desigualdades do país. Faltam recursos para uma reindustrilização seletiva do país, que reverta a reprimarização da economia, ou para voltar a investir em Ciência e Tecnologia, de modo a enfrentar os novos desafios do século XXI.

Investimento Público no Brasil (% do PIB)

(Fonte: Observatório de Política Fiscal, FGV)

E o cenário é ainda mais desolador no terreno da infraestrutura. A falta de investimentos públicos mantém as cidades segregadas, com as periferias transformando-se em versões contemporâneas das senzalas. Como não há redes de transporte adequadas, parte da população perde (e pena) três ou mais horas, todos os dias, no trânsito ao trabalho. Num tempo em que o mundo ensaia a transição energética, a matriz brasileira retrocede, com o uso crescente de termelétricas movidas a combustíveis fósseis. Não há ferrovias de passageiros. Não há um plano para converter a Amazônia, bioma de maior diversidade do planeta, no que Ignacy Sachs chamou de “um laboratório de biocivilizações do futuro”.

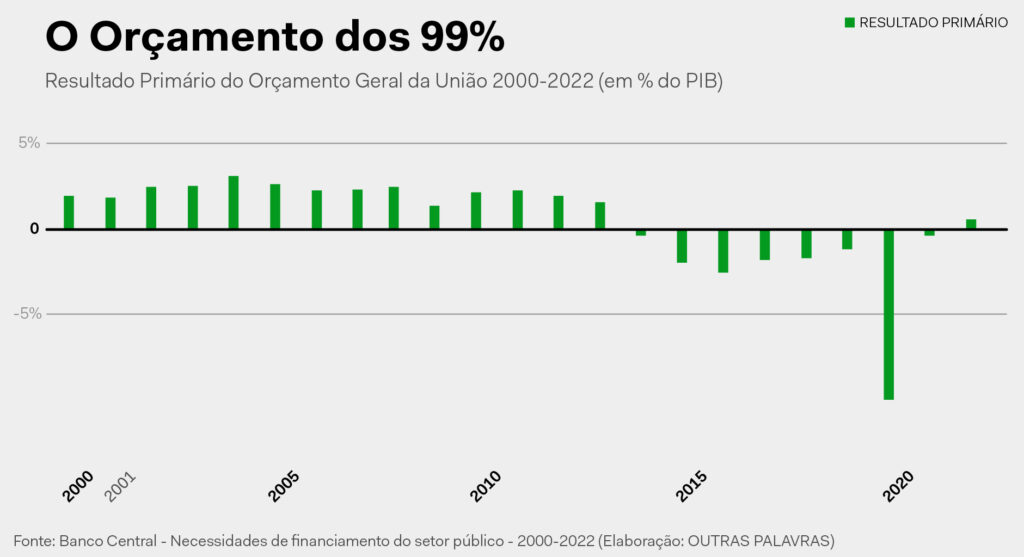

Constrangido por mil ferrolhos, o orçamento dos 99% é quase sempre superavitário. A econometria ortodoxa chama estes resultados de “superávits primários”. Ao longo deste século, eles repetiram-se em 14 dos 22 anos. A série interrompeu-se apenas no período a partir de 2015, marcado pela crise política e, em 2020, pelos gastos extraordinários da pandemia. Retornou no ano passado, mesmo em meio à enxurrada de compra de votos de Bolsonaro.

Os gráficos a seguir, construídos com dados do Banco Central, demonstram-no com clareza. Os resultados primários (quase sempre acima do eixo zero) são representados pelas colunas de cor verde.

III.

Sobrepondo-se ao OGU, ou orçamento dos 99%, há o orçamento “do rentismo”, ou “do andar de cima”. Ambos são executados pelo Estado brasileiro. Mas para compreender a diferença entre eles, pense no que distingue a primeira classe da classe econômica, num voo internacional. Ou no que separava o convés do porão, num navio negreiro.

No “orçamento do andar de cima” estão registradas as transferências de recursos do Estado brasileiro aos credores da dívida pública, sob forma de juros. Os beneficiários são os cidadãos com recursos sobrantes para aplicar em títulos da dívida, e seu perfil é extremamente concentrado. A operação é feita pelo Banco Central (BC) e movimento, silencioso. Denomina-se “execução da política monetária”. Não depende de um único ato do Congresso Nacional. Não está sob o crivo do Tribunais de Contas, nem produz alarde nas manchetes dos jornais.

Acima de tudo, e ao contrário do orçamento do andar de baixo, não depende de arrecadação de impostos. O BC fixa a taxa de juros e, para cumpri-la, cria dinheiro, do nada. Em termos técnicos, emite novos títulos da dívida pública, que pode ser convertida a qualquer momento, e quase instantaneamente, em reais – como sabe qualquer pessoa que tenha feito, algum dia, uma operação no Tesouro Direto.

É, na metáfora criada pela procuradora Élida Graziane, como uma conta de restaurante, paga após o repasto. E que repasto! Engordado por taxas de juros reais de 8% ao ano, um aplicador que venda uma mansão, ou adie o projeto de construir uma fábrica e aplique a soma obtida em títulos públicos, terá obtido, ao final de nove anos, o suficiente para adquirir duas propriedades iguais – sem verter uma única gota de suor e sem correr risco algum.

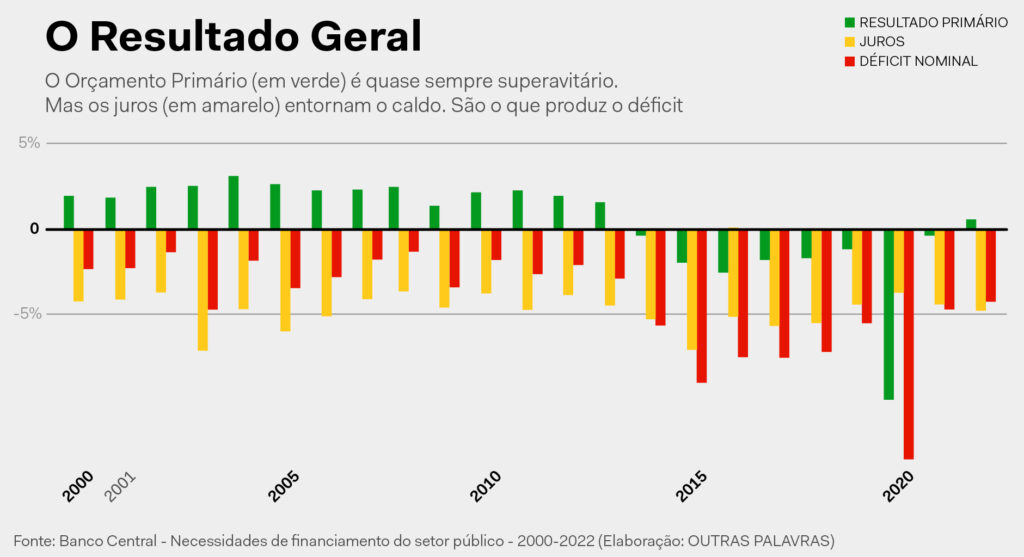

Em tais condições, o orçamento do andar de cima é, naturalmente, ultradeficitário. Vamos acrescentar, no gráfico que já vimos, a cor amarela, para representar o pagamento de juros. Repare que, além de deficitárias, as barras são, quase invariavelmente, muito mais longas que as azuis, que expressam os resultados (quase sempre superavitários) do orçamento dos 99%.

E eis que surge, como soma dos dois orçamentos, o que a econometria clássica chama de déficit nominal. Está representado no gráfico pelas barras vermelhas. Agora, é possível ver com clareza o desenho completo. O problema não está no orçamento do andar de baixo (tecnicamente chamado de primário): ele é quase sempre superavitário. Porém, de nada serve o enorme arrocho imposto aos serviços públicos e à infraestrutura. A emissão de dinheiro pelo Banco Central para remunerar regiamente os rentistas entorna sempre o caldo. As barras vermelhas nunca estão acima do zero.

E é este acúmulo de déficits nominais, provocado como se viu pelo orçamento do rentismo, que pressiona para cima a dívida pública brasileira. O gráfico abaixo mostra como ela cresce em relação ao PIB. O discurso neoliberal usa costumeiramente o termo “gastança”. Mas sugere, como antídoto, cortes ainda mais fundos na Educação, no SUS, na Ciência e outros – ocultando, interesseiramente, o pagamento de juros a uma pequena minoria. Desvendar a existência deste orçamento duplo e seus números é fundamental para desarmar esta mistificação ideológica.

IV.

Não é conveniente adotar, diante da dívida pública e dos juros, uma postura moralista. Todos os Estados modernos endividam-se e pagam juros. Além disso, a dívida do Estado brasileiro equivale a 75% do PIB — bem abaixo dos 224% do Japão, 155% da Itália, 135% de Portugal, 128% dos Estados Unidos e 125% da França, por exemplo. Em condições normais, ela seria rolada suavemente, pagando juros reais relativamente baixos (em todos os países mencionados acima, eles são atualmente negativos) e sem alterar substancialmente a distribuição da riqueza entre as classes.

Mas no Brasil os credores da dívida pública concentram-se no topo extremo da pirâmide social. Isso permite que os juros assumam outro caráter. Eles transformam-se num mecanismo funcional para alargar o fosso da desigualdade e ampliar o enriquecimento dos rentistas, mesmo quando a regressão produtiva se prolonga por longuíssimo prazo. As taxas de juros brasileiras são as mais altas do mundo há quatro décadas, excetuados brevíssimos lapsos. Este período corresponde exatamente às décadas de desindustrialização e reprimarização do país. A participação brasileira no PIB mundial, que chegou a 4,4% em 1980, despencou para 2,5% em 2021. A revista Economist notou, em 2022, que “nenhum outro país, como o Brasil, viu a indústria desaparecer tão rápido”.

Mas os juros elevadíssimos permitem aos credores do Estado manter a captura da riqueza social. Eles tornam-se cada vez mais abastados sem necessidade de investir ou de correr os riscos associados ao ciclo de acumulação capitalista clássico. Enriquecem enquanto a classe média encolhe e as maiorias afundam na pobreza, na precariedade e no atraso. E como sua riqueza não lhes parece estar associada a nenhum processo social (já que chega por meio de sinais magnéticos transmitidos diretamente pelo Banco Central), os rentistas rompem seus vínculos com a realidade brasileira, que lhes parece desagradável e perturbadora. Os condomínios de luxo e os carros blindados garantem-lhes o isolamento necessário.

* * *

Toda forma de dominação busca meios ideológicos para se justificar e ampliar. Uma apropriação tão bruta da riqueza coletiva precisa de disfarce pesado. Por isso, o “orçamento do andar de cima” não entra no debate nacional. No jornalismo econômico, como frisou André Lara Resende, 99% das vozes ouvidas são as dos operadores que praticam e se beneficiam da captura. Seu argumento principal é o medo. Acenam com a “explosão da dívida pública”, ocultando que são seus próprios ganhos que a elevam. Dizem ser indispensável “cortar gastos” e apontam para o “orçamento do andar de baixo”, o que obriga a população a encarar um SUS desfinanciado; uma escola pública em declínio; cidades cada vez mais segregadas pelo dinheiro; privatização o aumento abusivo de serviços essenciais como a eletricidade, o gás, o acesso à água.

A presença esmagadora deste pensamento único no debate econômico, há muitos anos, cegou o Brasil para o novo. Em artigo recente, José Luís Fiori e William Nozaki lembram que avança em todo mundo outra agenda. Os dogmas do neoliberalismo estão abalados. A ação do Estado e o estímulo à produção nacional voltam a ter papel central. O país precisa priorizar, urgente, um projeto que o situe num mundo em transformação. Mas o discurso dominante, indiferente aos novos tempos, segue exigindo um “ajuste fiscal”…

V.

De forma quase espantosa, o projeto de “arcabouço fiscal” esboçado pelo ministério da Fazenda (por enquanto, apresentou-se, além das entrevistas do ministro, apenas um powerpoint de doze lâminas – precárias, como apontou Luís Nassif), segue este ramerrão. A crítica minuciosa de seus mecanismos tem sido feita com brilhantismo por economistas como David Deccache, Paulo Kliass, Pedro Rossi, Ricardo Carneiro, João Sicsú e Antonio José Alves Jr.; por jornalistas como o próprio Nassif e por políticos como Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias. A este texto importa examinar suas bases, suas eventuais consequências políticas e, em especial, os caminhos para tentar evitá-las.

Embora o ministro sustente em suas falas que deseja “equilibrar responsabidade fiscal e responsabilidade social”, a peça que apresentou não confirma esta intenção. No alicerce do arcabouço estão dois dogmas centrais do credo neoliberal: a) o Estado só pode gastar o que arrecada; b) é preciso conter a dívida pública. Pior: a estes mitos soma-se a incapacidade de enxergar a existência de dois orçamentos; e a escolha, como alvo de ataque, do OGU, o “orçamento do andar de baixo”.

Num dejá-vu das teorias hegemônicas há vinte anos, o objetivo central do plano é obter superávits primários – ou seja, manter o gasto social abaixo da arrecadação de impostos. A “economia” deve chegar a 1% do PIB anuais, até 2026. Para alcançar este resultado, há dois ferrolhos. 1) A cada ano, o gasto com o “andar de baixo” – já muito achatado, desde 2015 – só poderá crescer o equivalente a 70% dos recursos obtidos com o aumento da arrecadação de impostos; 2) De qualquer forma, há um limite máximo, de 2,5% ao ano – e o aumento mínimo pode reduzir-se a 0,6%.

Como o arcabouço mantém o gasto social muito comprimido, ele estabelece também um “princípio de cobertor curto”. Algumas despesas podem crescer mais que a média, o que levará à compressão de outras. Com o fim do “teto de gastos”, as despesas com Educação e Saúde, por exemplo, voltarão a obedecer os patamares mínimos impostos pela Constituição – portanto avançarão, provavelmente, um pouco mais que 2,5% ao ano. Em consequência, serão golpeados os gastos com Ciência e Tecnologia ou Assistência Social, por exemplo. Em certas circunstâncias os gastos classificados pela econometria como “investimentos” (novas obras, compras de tecnologia, etc) poderão crescer acima da média. O resultado será reduzir os “gastos correntes” (salários, novas contratações de pessoal, manutenção, logística etc).

Dois economistas lançaram comparações que permitem enxergar a pequenez política da proposta. Pedro Rossi lembrou que, no governo Lula 2, o gasto social cresceu, em média, 6% ao ano – o que permitiu ampliar programas sociais mas foi insuficiente para iniciar as reformas mais profundas, de que o país precisa há muito. Pois bem: na melhor das hipóteses, o arcabouço apresentado agora permitirá que, sob Lula 3, o investimento social cresça 2,4 vezes menos do que no mandato anterior.

Já David Deccache construiu um gráfico que mostra quanto teria caído o orçamento com o andar de baixo caso o arcabouço estivesse em vigor em 2003, quanto começaram os governos petistas. O resultado é chocante: em vinte anos, o país teria perdido R$ 8,8 trilhões em gastos sociais – o equivalente a mais de seis programas Bolsa-Família por ano!

Caso aprovado na forma em que foi concebido, o arcabouço do ministério da Fazenda produzirá um efeito político dramático, mas que agora parece muito claro. Ele transformará Lula 3 num governo desdentado. As novas regras reduzirão o principal instrumento econômico do Executivo para transformar o país – o Orçamento Geral da União – a um patamar medíocre. E repare: o próprio objetivo perseguido pelo ministério não será alcançado. Porque a proposta em nada altera o “orçamento dos rentistas”… Este está sob a batuta do Banco Central. E, mesmo diante de seguidas demonstrações de boa vontade de Fernando Haddad, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem sido claro: ele não oferece nenhuma garantia de que os juros cairão. À classe dos rentistas, não comove o bom-mocismo…

VI.

Talvez o pior problema do arcabouço fiscal, porém, não seja o que ele estabelece, mas o que deixa de propor. Em seus discursos de posse, Lula assumiu dois compromissos claros: a luta contra a desigualdade e a reconstrução nacional em novas bases. São pilares excelentes para projetar um novo horizonte político. Sobre eles, porém, é preciso erguer uma construção clara, que susciete esperanças – e que seja alternativa às duas propostas desumanizantes nitidamente desenhadas no cenário contemporâneo: a neoliberal e a fascista.

É preciso propor objetivos ambiciosos, que mobilizem a imaginação e a energia da sociedade, convidem-na a remover obstáculos e sugiram que a ação política vale a pena. A construção de uma Escola Pública de excelência, em tempo integral, com a revisão dos currículos e métodos empoeirados. A realização, enfim, do projeto original do SUS, com o fim do subfinanciamento do sistema e de seu sequestro pela medicina de negócios, que o limitam desde que instituído. A desmercantilização da vida, que uma Saúde e Educação gratuitas podem começar a propiciar. A transformação das cidades, com extensão das conquistas urbanísticas às periferias e redes de transporte público rápidas e dignas. A universalização do saneamento, acompanhada da despoluição dos rios urbanos e áreas litorâneas, o que terá enorme impacto na qualidade – inclusive psíquica – de vida. A transição energética, aproveitando as imensas possibilidades das fontes hídricas, solares e eólicas com respeito às comunidades e territórios. A reforma agrária que inclua substituição progressiva do agronegócio por uma agroecologia que respeite a natureza e reconvide parte da população para o campo. O aproveitamento dos riquíssimos biomas brasileiros, com um leque de projetos econômicos associados à preservação. Os caminhos são múltiplos.

O ministério da Fazenda pode desempenhar papel central num projeto assim – como ficou claro num seminário internacional histórico organizado há poucas semanas pelo BNDES. Ele pode manejar o Orçamento Geral da União, desde que se livre da ideia arcaica segundo a qual o Estado “só pode gastar [com o andar de baixo…] aquilo que arrecada”. Articula os bancos públicos – que os governos neoliberais conseguiram devastar apenas parcialmente, e que são outra fonte muito qualificada de investimento social e em infraestrutura. Não enfrenta nenhuma escassez de divisas, ao contrário da grande maioria dos países do Sul. Maneja as reservas internacionais do país, expressivas e importantíssimas para comprar tecnologia e começar a reverter a regressão produtiva. Pode tramar a boa aplicação de recursos que eventualmente provenham de uma parceria com a China.

Talvez aqui esteja o grande erro de Haddad. Apresentar uma proposta que deixa de pautar a ação econômica necessária a um novo horizonte político. Assumir, ao invés disso, a agenda dos neoliberais. Permitir, em consequência, que o debate se faça em torno desta pauta, mediocrizante e regressiva. O equívoco foi logo percebido (e aproveitado) pelos adversários. Tão logo surgiu a proposta, os principais representantes do rentismo passaram a sustentar que ela é em princípio válida – mas precisa ser complementada por outras restrições ao gasto público. Querem, por exemplo, bloquear elevações, mesmo tímidas, de impostos. E insistem, especialmente, em desvincular despesas, ou seja, eliminar até mesmo os frágilíssimos patamares para investimento em Saúde, Educação e outras áreas. Só assim, afirmam, o desenho do ministro estará completo…

As pessoas empenhadas em continuar lutando pela transformação do país – e em especial os movimentos sociais – precisam preparar-se para o debate que virá a seguir.

VII.

Se em seu conteúdo o “arcabouço fiscal” da Fazenda faz vastas concessões ao programa neoliberal, do ponto de vista da forma ele é, até o momento, uma construção apressada e muito pouco participativa. A Emenda Constitucional da transição, aprovada em dezembro, deu prazo até agosto para que o governo apresente ao Congresso um projeto de Lei Complementar que substituirá o “teto de gastos”. O ministro procurou antecipar-se. Sabe-se que, antes e depois da divulgação do powerpoint, ele e seus auxiliares dialogaram seguidamente com representantes dos rentistas: dirigentes de bancos, fundos, corretoras. Porém, não se tem notícia de um único gesto para debater a proposta com os movimentos sociais – decisivos para a eleição de Lula – ou com próprios partidos que formaram a aliança do presidente. As regras que limitarão o orçamento dos 99% foram construidas em diálogo… com o 1%.

Este grave déficit democrático pode ser corrigido. Fernando Haddad demonstraria enorme grandeza e elegância se anunciasse na próxima segunda-feira, às vésperas de embarcar com Lula para a China, que adiará a apresentação do projeto ao Legislativo. Em função da complexidade da proposta e dos múltiplos direitos e interesses afetados – poderá argumentar ele –, o ministério da Fazenda aproveitará o prazo de que dispõe e abrirá uma bateria de consultas sobre o texto.

Mas é possível que tal passo não seja dado; que a proposta passe a tramitar de imediato no Congresso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já deu sinais de que pretende indicar um relator de seu partido (o PP), que compõe a bancada bolsonarista.

Será lamentável, mas ainda assim haverá alguma margem para agir – em especial se os movimentos sociais entrarem em cena. Talvez eles possam preparar-se desde já para reivindicar que certos gastos sociais sejam simplesmente excluídos do arcabouço. O processo poderia começar, por exemplo, nas próximas semanas, quando o Abril Vermelho do MST relembrará em todo o país os agricultores mortos em 1996, no Massacre de Carajás. Seria interessante se a atividade reivindicasse, do Congresso Nacional, que a Reforma Agrária Agroecológica seja liberadas de uma regra que tende a comprimir os investimentos necessários – já que o mesmo ocorre com as transferências multibilionárias aos rentistas…

O mesmo poderia se dar entre os que lutam pelo SUS. A 17ª Conferência Nacional de Saúde estará vivendo em breve suas etapas municipais e estaduais. Elas podem bom espaço para mostra que, sob o “arcabouço”, o SUS poderá quando muito recuperar seus pisos constitucionais, recebendo ainda assim muito menos recursos do que seria necessário para começar a devolver-lhe as condições de seu projeto original.

Educação fora do Arcabouço! Mulheres fora do Arcabouço! Salário Mínimo, Periferias, Roforma Urbana, Ações Antirracistas, Indígenas, Ciência e Tecnologia, Amazônia! A própria disposição de mobilizar será politizadora, porque obrigará múltiplos setores sociais a examinar o que hoje está ocultado: a dupla face do Orçamento e o imenso privilégio de que gozam, na disputa por ele, os rentistas. É possível que duas organizações – a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia (Abed) e o Instituto por Finanças Funcionais ao Desenvolvimento (IFFD) – possam apoiar este processo, auxiliando na redação de emendas ao projeto original da lei complementar. Ambas entidades reúnem pesquisadores que combinam firme compromisso com a transformação social e enorme capacidade de atuação no âmbito legislativo.

A mobilização será necessária inclusive em seu aspecto defensivo. Porque não haja dúvidas: como já demonstraram, os neoliberais tormarão alegremente a proposta da Fazenda como um piso, a partir do qual tentarão impor novas travas ao gasto social e às margens de ação de um governo em que não confiam.

De mais a mais, ao se mexerem os setores populares estarão tentando fazer valer uma uma recomendação e uma consigna lançadas pelo próprio Lula. Por volta da data de sua posse, ele recomendou enfaticamente que os movimentos sociais não receassem criticar seu governo, sempre que vissem erros em suas políticas. Esta seria, afirmou, a garantia de soprar oxigênio sobre a estrutura do Estado, sempre tendente ao acomodamento e ao conservadorismo. E durante toda a campanha eleitoral, ele sustentou, inúmeras vezes: Saúde, Educação e outras políticas públicas necessárias para assegurar condições de vida digna jamais deveriam classificadas como “gastos”. São palavras às quais seu ministro da Fazenda certamente não atentou.

Às vésperas de completar cem dias, o governo Lula, sobre o qual repousam as esperanças de resgatar o Brasil e afastar a ameaça do fascismo, vive uma contradição. O presidente empenha-se, ansioso, em começar a obra pesada de seu terceiro mandato – que, frisou ele, precisa ser “muito diferente dos anteriores”. Mas, fruto de uma correlação de forças muito difícil, que se expressa inclusive no interior do ministério, o governo ainda não deslanchou. Parece haver apenas um fator capaz de sacudir o cenário: a mobilização social. Quem sabe a premência de discutir o duplo Orçamento do Estado brasileiro não se transforma na centelha capaz de liberar as forças necessárias à mudança.

Nenhum comentário:

Postar um comentário